本研究探讨了青海省红砂岩在不同化学溶液(酸性、中性、碱性盐溶液及蒸馏水)侵蚀下的宏观力学特性与微观结构变化。研究通过实验分析了红砂岩在不同溶液中的质量变化、波速变化、核磁共振(NMR)孔隙结构、单轴压缩力学性能及X射线衍射(XRD)矿物组成变化。研究发现,不同溶液对红砂岩的侵蚀作用显著,表现为质量增加、弹性模量下降、孔隙结构变化及矿物溶解与沉淀。酸性溶液显著降低弹性模量(最高达29.20%),碱性溶液促进矿物溶解,中性盐溶液加速水岩反应。研究揭示了水岩反应中离子交换、溶解、沉淀及盐结晶的复杂机制,为理解水岩相互作用及工程中岩石稳定性提供了理论依据

该研究的背景源于水岩相互作用(water-rock interaction)在地质工程、环境科学及工程灾害防治中的重要性。水岩相互作用是岩石在自然或人为环境中(如酸性、碱性或盐类溶液)发生物理和化学变化的过程,其影响岩石的力学性能、微观结构及稳定性。例如,在酸性环境中,岩石可能溶解或发生离子交换;在碱性环境中,可能促进矿物溶解或沉淀;盐类溶液可能加速水岩反应,导致岩石结构破坏或稳定性降低。这些过程在工程(如隧道、大坝、边坡)和环境(如酸雨、盐碱地)中具有重要影响。

然而,现有研究存在以下不足:

1)研究范围有限:多数研究聚焦单一化学环境(如酸性或碱性溶液),缺乏对复杂化学环境(如酸性、碱性及盐类共存)下岩石响应的系统研究。

2)方法局限:现有研究多依赖宏观力学测试(如单轴压缩)或单一微观分析(如XRD),缺乏多尺度、多方法的综合分析。

3)机制不明确:水岩反应中离子交换、溶解、沉淀及盐结晶的复杂机制尚未被系统揭示。

本研究的创新点在于:

1)多方法综合分析:结合核磁共振(NMR)、X射线衍射(XRD)、单轴压缩测试等方法,揭示水岩反应的微观机制。

2)复杂环境模拟:通过酸性、中性、碱性及盐类溶液的侵蚀实验,系统研究不同化学环境对红砂岩的宏观力学与微观结构变化。

3)理论与工程结合:为工程中岩石稳定性评估、灾害防治及环境治理提供理论依据。

该研究填补了水岩反应机制研究的空白,为理解岩石在复杂化学环境中的行为提供了科学支持。

1.1样品信息

来源地:青海红砂岩

样品采集:采集红砂岩样品,经风干、粉碎至粒径1-2 mm,制备成标准尺寸的圆柱体(直径50 mm,高50 mm),用于力学测试。

样品编号:每组实验取3个平行样品,编号为S1-S3

1.2样品制备

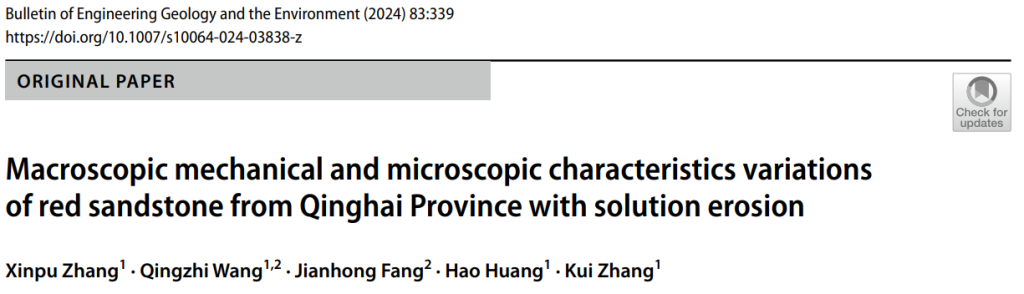

岩石样品是从同一均匀岩块切割和加工而成,采用直径为Φ50mm×100mm的圆柱形标准试件。通过X射线衍射分析其基本矿物成分,详细信息见表1。

表1 矿物成分

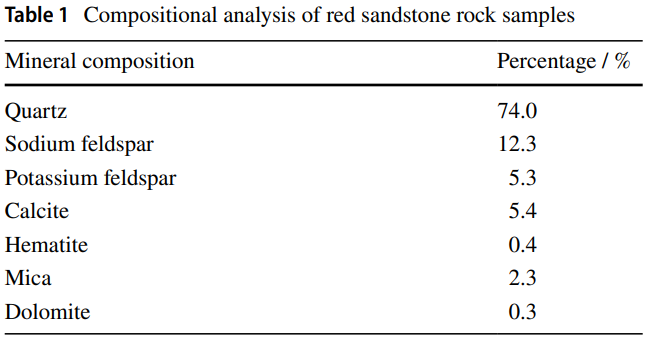

1.3 实验仪器与目的

1)PH计:用于测量溶液pH值,精度为0.05,用于监测水岩反应中的化学环境变化。

2)X射线衍射仪:用于分析岩石的晶体结构和矿物组成。

3)核磁共振设备:用于分析岩石的微观结构和损伤特征。(易游官方网站。型号:MesoMR12-060H-I)

4)单轴压缩测试设备:用于评估岩石的宏观力学性能。

图1 测试仪器

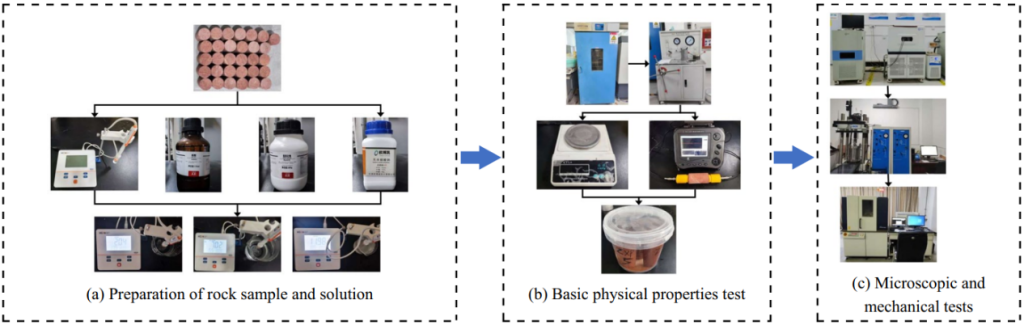

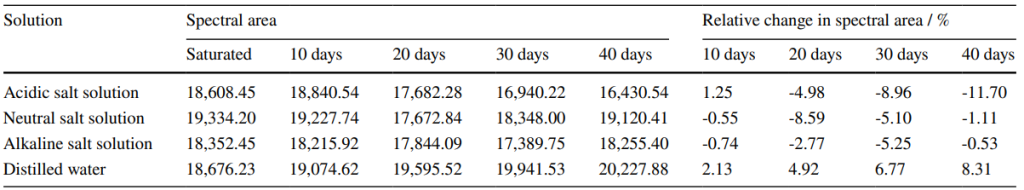

图2显示了红砂岩在四种不同溶液中浸泡40天后的NMR横向弛豫时间T2分布曲线,而表2则展示了与T2分布曲线对应的NMR谱面积的变化。

图2 红砂岩在不同溶液浸泡时间下T2谱分布变化

图2展示了不同溶液浸泡时间下红砂岩的T2谱分布变化,反映了孔隙结构的动态变化。根据相关研究,T2弛豫时间与孔隙半径密切相关,通过T2谱分析可推断孔隙大小和分布。具体而言:

1)孔隙结构变化:不同溶液(如酸性、中性、碱性盐溶液)和浸泡时间(如10、20、30、40天)会导致孔隙数量、大小和连通性变化。例如,酸性溶液可能促进溶解和沉淀,导致孔隙结构复杂化;而碱性溶液可能促进矿物溶解和孔隙扩展。

2)T2谱分析:T2谱分布的变化反映了孔隙大小分布的变化。例如,T2谱面积的相对变化率(如微孔、中孔、大孔比例的变化)可量化孔隙结构的演变。例如,酸性溶液可能增加微孔比例,而碱性溶液可能促进中孔和大孔的形成。

3)力学特性关联:孔隙结构的变化直接影响岩石的力学特性,如弹性模量和强度。例如,酸性溶液处理的红砂岩弹性模量显著降低(29.20%),而碱性溶液处理的弹性模量降低24.63%。

图2通过T2谱分析揭示了不同溶液和时间对红砂岩孔隙结构的动态影响,进而揭示了其力学特性的变化机制。

表2 不同化学溶液下T2谱的信号变化

表2展示了不同溶液和浸泡时间(如0天、10天、20天、30天和40天)下T2谱面积的变化率,以及这些变化如何反映孔隙结构的动态变化,有以下分析:

1)谱与孔隙结构的关系:T2谱的面积和变化率与孔隙半径密切相关。根据核磁共振(NMR)原理,弛豫时间与孔隙半径成正比,较长的T2时间对应较大的孔隙,较短的T2时间对应较小的孔隙。酸性盐溶液可能促进孔隙的溶解和扩展,而碱性盐溶液可能促进新矿物沉淀和孔隙填充

2)酸性盐溶液:酸性环境可能加速矿物溶解和孔隙扩展,导致T2谱面积减少;碱性盐溶液:碱性环境可能促进新矿物沉淀和孔隙填充,导致T2谱面积减少;中性盐溶液:盐的存在可能加速水-岩反应,导致孔隙结构变化。

3)时间效应:随着浸泡时间的延长,水-岩相互作用增强,孔隙结构进一步发展和连通性增加。例如,蒸馏水中微孔和小孔比例在浸泡初期和末期变化较小,而中孔和大孔比例略有增加

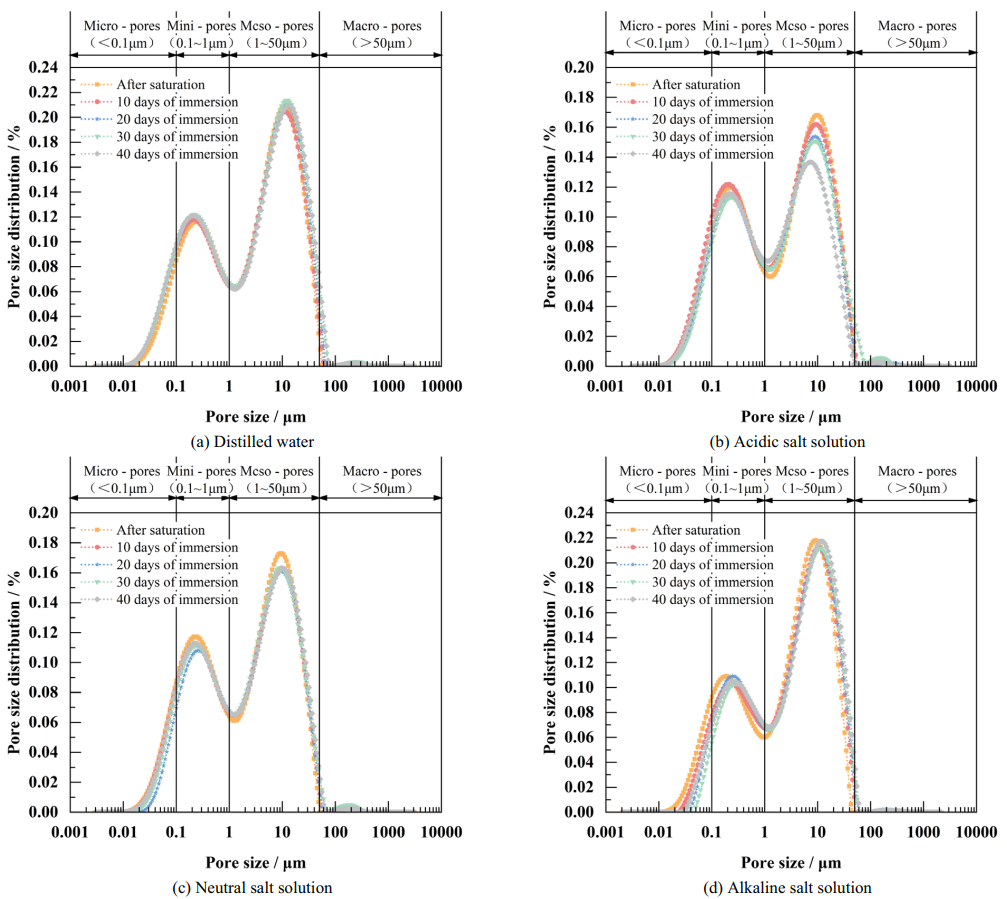

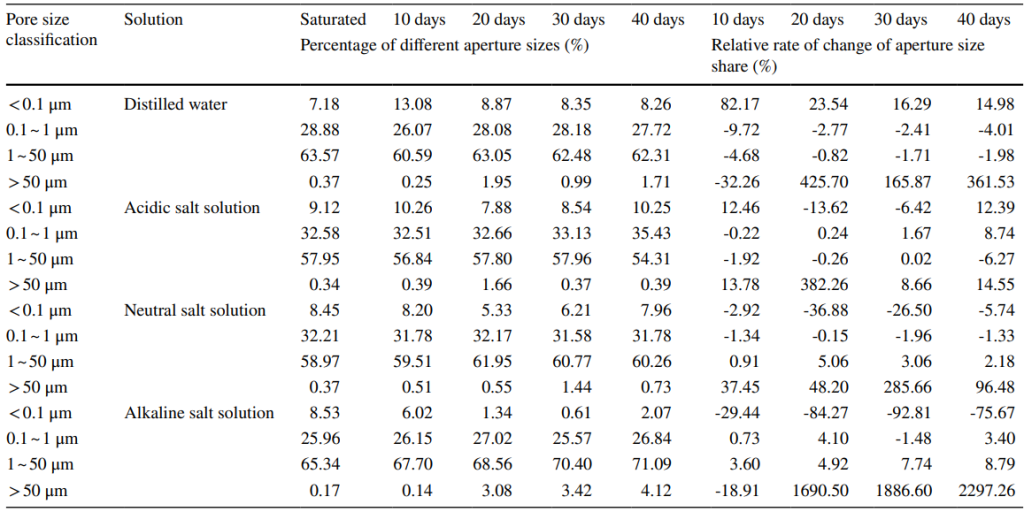

图3展示了红砂岩在不同溶液浸泡下孔隙分布随时间变化的实验结果。表4展示不同化学溶液中不同孔径的百分比。

图3 红砂岩在不同溶液浸泡时间下孔径分布的变化

根据图3红砂岩在不同溶液浸泡时间下孔径分布的变化,不同溶液有以下影响:

1)酸性盐溶液:微孔比例显著增加(从41.70%增至45.68%),中孔比例减少(从57.95%降至54.31%)。这主要由于酸性环境促进钙硫酸盐沉淀(如CaSO₄)的形成,填充部分孔隙,同时酸性离子加速矿物溶解,扩大孔隙空间。

2)中性盐溶液:微孔比例略有下降(39.74%),但中孔和大孔比例增加(中孔增至60.26%,大孔增至0.73%)。盐离子加速溶解和沉淀,但孔隙连通性增强。

3)碱性盐溶液:微孔比例减少(28.91%),中孔和大孔比例显著增加(中孔增至71.09%,大孔增至4.12%)。碱性环境促进矿物溶解和盐结晶,形成新孔隙。

表3 不同化学溶液中不同孔径的百分比

表3展示了不同化学溶液(如蒸馏水、酸性盐溶液、中性盐溶液和碱性盐溶液)浸泡后,红砂岩中不同孔径(微孔、小孔、中孔、大孔)的百分比变化。具体分析如下:

1)孔隙分布变化:在酸性盐溶液中,微孔和小孔的百分比显著增加(如从0天的41.70%增加至40天的45.68%),而中孔和大孔减少。这表明酸性环境促进了矿物溶解和孔隙扩展。

2)孔隙结构演变:不同溶液的浸泡时间(0天、10天、20天、30天、40天)显示,孔隙结构随时间动态变化,可能与矿物溶解、沉淀和结晶过程相关(如钙硫酸盐沉淀)。

化学溶液通过溶解、沉淀和结晶过程显著改变红砂岩的孔隙结构和力学性能,揭示了水-岩反应的复杂机制。这些变化对工程应用(如岩土工程、环境治理)具有重要参考价值。

中尺寸核磁共振成像分析仪

[1] Zhang X, Wang Q, Fang J, et al. Macroscopic mechanical and microscopic characteristics variations of red sandstone from Qinghai Province with solution erosion[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2024, 83(8):1-18.DOI:10.1007/s10064-024-03838-z.

电话:400-060-3233

售后:400-060-3233

返回顶部